《原子習慣》強調,養成好習慣的關鍵在於讓它「簡單、明確、容易」,而讓壞習慣變得「困難、麻煩、不吸引人」

在指導靜坐的經驗裡面,常常碰到學習靜坐者因為一些原因而中斷靜坐,我自己也經歷過一次明顯化的轉折。這種「明顯化」的現象,是在規律的靜坐一段時間後,因為用了正確的方法,漸漸在靜坐當中會出現繁雜、思緒多或非正面的情緒,這與剛開始學靜坐時的放鬆與寧靜截然不同。這個過程其實是因為個性在靜坐當中顯現出來,對於我們來說是一個機會。但也是大多數人放棄靜坐的原因。雖然在課堂上面講述過原因及解決的方法,但這邊可以用不同的角度看待這個議題。

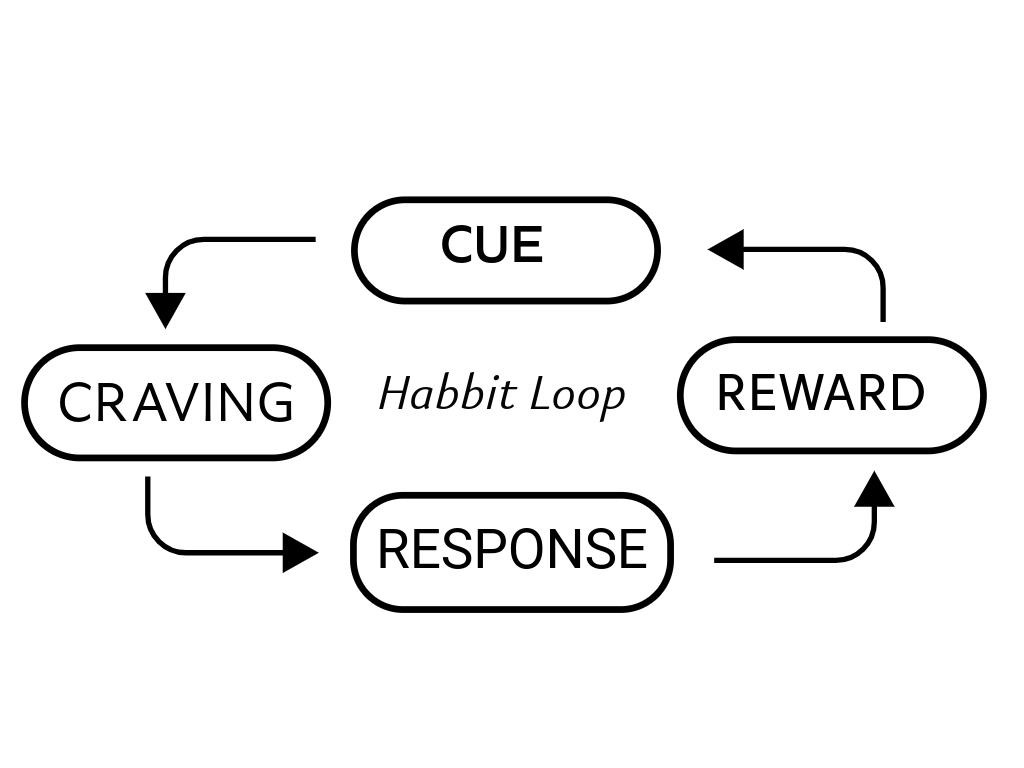

首先,從人性的習慣來看,《原子習慣》強調,養成好習慣的關鍵在於讓它「簡單、明確、容易」,而讓壞習慣變得「困難、麻煩、不吸引人」。以此觀點來看,非指令式靜坐難以長期維持,主要有以下幾點:

習慣建立的困難點

-

缺乏明確的行動指令

- 非指令式靜坐強調「順其自然」,讓念頭、感受自由流動,沒有明確的專注對象或具體步驟。這種模糊、開放的練習方式,對於大腦來說較難形成清楚的行為提示與反饋回路,不像「專注呼吸10分鐘」這類明確指令容易執行與追蹤。

-

過程缺乏即時回饋與成就感

- 《原子習慣》指出,習慣要容易維持,最好能即時獲得正向回饋。但非指令式靜坐過程中,因為沒有明確目標或成果,初學者很難感受到「我做對了」的成就感,反而容易覺得自己「什麼都沒做」或「沒有進步」,產生挫折與自我懷疑。

-

容易分心與受到干擾

- 非指令式靜坐允許念頭自由來去,但當思緒太多,或是心中有了情緒出來時,大部分的人會感受不到寧靜的感覺而無法建立好習慣的回饋機制,削弱持續練習的動力。

克服人性的習慣機制

但好習慣值得我們花時間、計畫及精神去建立,以下是針對培養靜坐習慣建議點,

-

你想成為怎樣的人

- 透過長期靜坐者的經驗,靜坐能讓自己成為「自我成長的人」、「心情較穩定的人」、「包容度更高的人」、「更能專注於工作的人」或是「人際關係較自在的人」。尋找一個適合你且你想成為的人,開始你的靜坐習慣,把這當成是一種系統,一個過程。而非以目標為主,目標達成只是暫時的改變。例如「我想要寧靜」是一種目標,而「我想要成為心情較穩定的人」是一系統,一種過程。在這個系統當中,你所建立的好習慣的過程,會慢慢地成為自己想要的人。這也會成為一種正向迴路,當你的靜坐習慣慢慢改變你時,改變中的你也會慢慢帶動靜坐習慣。

-

長期投資

- 試著把感覺、心情的起伏當成股市的波動,把靜坐習慣的建立以一年為基礎。在這一年裡,如果你每天靜坐,可能有些天的心情會愉悅或是寧靜,有些則否,但長期一年下來,會劃出一條緩慢成長的均線,你的人與心情在這一年的平均表現,會呈現一種較為穩定的狀態。別讓突然的波動打亂這長期的規劃。

-

複利的中斷

- 如果這是一場對自己的長期投資,那麼別忽略複利的重要性。蒙格認為複利「不到必要別去打斷它」。當我們習慣中斷一天後,會以失敗來看待,或是一天沒做心情反而更好來說服自己,而離習慣越來越遠。而在這個習慣建立的過程中,有時在意態闌珊的狀態下,如過能繼續執行靜坐,能夠加深想要自己想成為甚麼人的認同,強化這個過程。而當有習慣被臨時的事物中斷後,也趕快在隔天或事後找回習慣,別讓「不盡得、則不取」的陷阱干擾習慣的養成。

-

過程當中也有消化

- 當思緒太多、負面的情緒或雜亂出來時,我們會視為不好的感覺,而斷開靜坐的動機。但當我們選擇避開這些東西時,也忽略了它們在我們的潛意識中的影響。這時如過繼續靜坐,在靜坐當中用雅肯的中性的靜坐聲音,來減緩它們,避免反芻思考,這的過程有助於內在的消化與釋放。

-

嘗試不同時間點靜坐

- 不同的時間點靜坐會有不同的經驗。建議初學者多多嘗試,一般來說早晨的靜坐可以帶動一天的精神及整理計畫思緒,晚上的靜坐會出現較多當天的思緒或是直接睡著。不同的人也會有不同的感覺,把好的感覺、經驗記錄下來,多去嘗試是否這些經驗與特定的時間點有關,只要10次有超過5次有這種經驗,就會慢慢透過經驗獲得心理的捷徑,養成習慣。

-

讓好習慣變得容易

- 盡量維持每天靜坐的習慣,如果30分鐘的靜坐讓你度日如年,可以把時間縮短成15分鐘,先讓習慣維持,進而尋求靜坐的輔導指引。或定期參加團體靜坐,讓團體氛圍能提升持續動力。或是利用手機設定提醒與紀錄來增加自我察覺**。*

參考資料: 原子習慣